국민문화연구소 공지 - 2022.11.01.(화)

O 차례

1. 2022년 10월 행사

2. 2022년 11월 일정 안내

3. 이달의 독립운동 약사

4. 김창덕의 아나키스트 독립운동사 ? 11월

5. 아나키즘 연구의 현장 - 육삼정의거 판결로 본 의사 원심창 탐구

6. 이달의 책 - 이은숙, 『서간도 시종기 ? 우당 이회영의 아내 이은숙 회고록』

1. 2022년 10월 행사

⑴ 10월 10일(월) 10시 - 제1회 원심창 의사의 날 기념식

- 팽성레포츠공원에서 열린 <원심창 의사의 날 기념식> 및 ‘통일 염원 걷기대회’에 본 연구소에서도 별도 부스를 마련하여 참가하고, 본 연구소에서 간행한 도서를 시민들에게 무료로 나누어주었다. 본 행사에는 갑자기 추워진 날씨에도 300여 명의 내빈과 시민이 참석하였다. 아나키스트 원심창(元心昌, 1906.12.01. ~ 1973.07.04.) 의사는 1933년 이강훈·백정기 등과 아리요시 아키라(有吉明) 주중일본공사를 암살하려다 실패하고 체포되었다가, 1945년 10월 10일에 출옥했다.

※ 관련 기사: <평택시, 원심창 의사 기념행사 개최>(아주경제, 2022.10.11.)

- https://www.ajunews.com/view/20221011150959166

⑵ 10월 22일(토) 10시 - 간담회 겸 야유회

- 코로나19가 지속되어 회원 간의 교류가 드물어졌고, 최근에 새로 가입한 회원이 많아 회원들끼리 서로 모르는 경우도 많았다. 그래서 군포의 수리원에서 신구회원 간의 간담회를 진행하기로 했다. 1989년 2월에 본회 창립 이사인 유정렬 선생이 경기도 군포시 속달동에 있는 임야 3,000평을 본회에 기증하였는데, 그곳이 수리산 자락에 있어서 일명 ‘수리원’이라고 불러왔다. 당일 야유회에는 이문창 선생과 이현익 부회장, 최창화 고문 등을 비롯해 신입회원 5명 등 13명이 참여하였다.

당초 간담회는 수리원에서 가질 예정이었으나, 수리원으로 올라가는 길목에 전에 없던 철조망이 쳐져 있어서 더 이상 접근할 수 없었다. 철조망은 수리원 아래에 있는 농가에서 밭을 보호할 목적으로 등산객을 차단하기 위해 설치한 것으로 보였다. 농가 주인과도 연락이 되지 않아, 아쉽지만 일단 철수하고 후일을 기약할 수밖에 없었다. 이어서 답사 진행을 맡은 조동범 이사의 안내로 인근에 있는 동래 정씨 동래군파의 종가를 방문하였다. 점심 이후 인근의 카페(유니스의 정원)로 이동하여 친목의 시간을 가졌다. 야유회는 조동범 이사와 채선정 회원의 찬조금으로 회비 없이 진행되었다.

이 자리에서 이문창 선생의 연구소 설립 취지와 내력, 그리고 수리원에 대한 간략한 설명이 있었다. 본 연구소는 1947년 창설하였으며, 원래는 ‘무명회(無名會)’로 ‘이름 없는 모임’이라는 겸손한 명칭을 사용했으며, 해방 후 열강이 우리 국토를 찢어 놓은 작태에 부화뇌동하는 젊은이들을 단결시켜 이를 해결하고 해방 후 우리가 갈 길을 찾기 위해 본 단체를 결성하였다고 역설하였다. 이어서 우관 이정규 선생이 본인의 잠실 15평 아파트를 젊은이들을 위해 내놓으신 것이 지금의 종로구 연건동에 있는 본 연구소 건물이고, 유정렬 선생이 주신 대야미 수리산의 3천 평이 연구소의 재산이라며, 지금까지 정부 돈 한 푼 받은 것이 없이 순전히 회원들의 힘으로 본 연구소를 이끌어왔다고 하였다. 그리고 지금 우리나라에서 살고 있는 외국인이 200만 명이 넘지만, 이들 중 천대받고 있는 이들이 너무나 많다며, 본 연구소가 각별한 관심을 기울여야 할 때라고 열변을 토했다.

김명섭 회원은 본 연구소는 전국적인 조직을 갖추고 있으며, 현재 동아시아 아나키스트의 중심에 있다며, 이제 전 세계적 조직으로 도약해야 한다고 하였다. 한편 이인순 회원의 시 낭송과 이에 화답하는 채선정 회원과 김창덕 총무이사의 시 낭송이 이어져 큰 갈채를 받기도 했다.

2. 2022년 11월 일정 안내

⑴ 11월 7일, 19일 - 2023년도 사업 준비 회의

- 2023년도 사업을 준비하기 위한 회의를 7일(월) 13시, 19일(토) 15시에 본 연구소에서 두 차례에 걸쳐 진행한다. 두 번으로 나누어 진행하는 것은 회원들의 폭넓은 의견을 최대한 반영하기 위한 것이다. 2023년도 사업은 총회에서 최종 결정될 예정이다.

3. 이달의 독립운동 약사

ㅇ 1일

- 1925년 박은식(朴殷植, 1859.9.30. ~ 1925.11.1.)이 상해에서 순국했다. 11월 4일 상해에서 국장이 거행되었다.

ㅇ 3일

- 1929년 광주학생운동이 일어났다. 전국으로 확대되어 1930년 3월까지 194개 교, 5만 4천여 명이 참가했으며 580명이 투옥되었고 2,330여 명이 무기정학을 당했다.

ㅇ 4일

- 1898년 고종이 독립협회의 해산과 주도 인물의 체포를 명하고, 관민공동회에 참석했던 박정양, 서정순, 이종건, 김명규, 고영희, 권재형 등 대신을 파면했다. 그러나 12일에 17명을 석방했으며 22일에 독립협회의 복설을 허가하고 독립협회원 구속자 전원을 특별사면했다.

- 1915년 최후의 의병장 채응언(蔡應彦, 1879. ~ 1915.11.04.)이 평양형무소에서 순국했다.

- 1933년 무궁화 심기 운동을 전개한 남궁억이 비밀결사인 십자당(十字黨)을 조직해 활동하다가 체포되었다.

ㅇ 6일

- 1922년 의열단원 김익상이 사형을 선고받았다. 후에 20년형으로 감형되어 만기 출옥했으나 일본인 형사에게 암살되었다.

- 1928년 압록강변에서 총독 사이토 마코토(齋藤實)을 저격한 이의준, 김창균 등이 사형을 선고받았다.

ㅇ 7일

- 1914년 의병장 김도현(金道鉉, 1852. ~ 1914.11.07.)이 유서와 절명시를 남기고 동해에 투신하여 순국했다.

ㅇ 8일

- 1924년 길림성 반석현(盤石縣)에서 11개 청년단체 22명이 모여 남만청년총동맹(南滿靑年總同盟)을 결성하였다.

ㅇ 9일

- 1919년 의친왕 이강(李堈, 1877~1955)이 상해로 망명을 시도했으나 11일 중국 안동에서 체포되었다. 이 일로 조선민족대동단의 전협, 이을규, 최익환 등이 체포되었다.

- 1919년 김원봉, 이종암 등이 중국 길림성에서 의열단을 조직했다.

ㅇ 10일

- 1917년 광복단 경상도지부장 채기중(蔡基中, 1873~1921) 등이 군자금 조달에 불웅하는 대구의 부호 장승원을 사살했다. 이 일로 체포된 채기중은 1921년 7월 9일 서울에서 순국했다.

- 1932년 김규식, 최동오, 한일래 등이 상해에서 한국대일전선통일동맹을 조직했다. 한국대일전선통일동맹은 중국 내 독립운동단체의 결합을 위한 협의체 역할을 했다. 1935년 7월 5일 민족혁명당을 결성하자 해체되었다.

ㅇ 11일

- 1918년 1차 세계대전(1914.07.28. ~ 1918.11.11.)이 끝났다.

ㅇ 15일

- 1904년 이승만이 고종의 밀지를 가지고 미국으로 갔다.

- 1918년 여운형이 미국 대통령 특사 크레인과 회견하고, 30일에 파리강화회의와 미국대통령에게 보낼 한국독립을 요망하는 건의서를 크레인에게 제출했다.

- 1919년 중국 상해에서 7천여 명의 승려를 대표한 한용운, 백용성 등 12명의 승려가 대한승려연합회의 독립선언서를 발표하였다.

- 1933년 중국 낙양군관학교에 한인특별반을 설치했다. 이후 한인특별반은 1935년 4월 1기생 62명을 배출하고 해산되었다.

ㅇ 17일

- 1905년 을사늑약이 체결되었다. 이후 전국 각지에서 을사늑약에 반대하는 의병항쟁이 일어났다.

- 1910년 오강표(吳剛杓, 1843 ~ 1910.10.17.)가 자결하였다. 오강표는 1905년 을사늑약 소식을 듣고 토적소(討賊疏)를 올리려 했으나 실패하자, 아편을 먹고 자살하려 했지만 주변에서 구원하여 살아났다. 1910년 경술국치 소식을 듣고 절명사(絶命詞)를 지었다. 그리고 음력 10월 10일(양력 11월 17일)에 공주향교 강학루 들보에 목을 매 자결하였다.

- 1932년 이회영(李會榮, 1867.3.17 ~ 1932.11.17.)이 대련경찰서에서 고문으로 순국했다. 이회영의 집안은 삼한갑족(三韓甲族)이라 불릴 정도로 명문가였다. 1907년 비밀결사인 신민회를 조직하고 중앙위원으로 활약했으며, 1907년 6월 헤이그 특사 파견을 주도하였다. 대한제국이 일제에 강제 병합되자, 이회영 여섯 형제와 일가족은 일제의 감시를 피하기 위해 서울의 집 한 채를 제외한 전 재산을 비밀리에 팔아 독립운동 자금을 마련했다. 지금 돈으로 환산하면 대략 600억 원이 된다고 한다. 1910년 12월 일가족 전부와 노비 등 50여 명이 만주로 망명하여 횡도촌에 정착하였다. 1911년 5월 광복군을 양성하기 위해 신흥강습소(신흥무관학교)를 설립하였다. 이후 고종의 해외 망명을 주도했으나, 1919년 1월 시행 직전에 고종이 독살되어 실패하고 말았다.

ㅇ 18일

- 1924년 천마산대를 조직해 활약했던 최시흥이 사형선고를 받았다.

ㅇ 20일

- 1905년 <황성신문> 주필 장지연이 [시일야방성대곡(是日也放聲大哭)] 논설을 게재했다.

- 1918년 미주 교포단체가 윌슨 미국 대통령에게 한국독립을 요망하는 진정서를 제출했다.

ㅇ 21일

- 1921년 맹산독립단 사건으로 나신상, 나병삼 등이 사형선고를 받았다.

ㅇ 22일

- 1905년 을사늑약 체결에 격분한 원태우는 이토 히로부미가 탄 열차에 돌을 던져 중상을 입혔다. 원태우가 던진 돌이 열차의 창문을 깨고 이토 히로부미의 머리에 명중했다. 이토는 얼굴에 유리 파편 8개가 박혔고 뇌진탕을 일으켰다. 원태우는 현장에서 체포되었다. 이 사건을 계기로 이토를 암살하려는 시도가 계속 일어났다.

ㅇ 23일

- 1937년 임시정부가 진강(鎭江)에서 호남성 장사(長沙)로 이전하였다.

- 1945년 김구, 김규식 등 중경 임시정부 요원 제1진이 개인 자격으로 귀국했다.

ㅇ 24일

- 1924년 만주에서 정의부가 조직되었다.

ㅇ 26일

- 1919년 안병찬이 병보석 중 탈출하여, 12월에 중국 관전현(寬甸縣)에서 59개 청년단이 연합해 창설한 대한청년단연합회의 총재가 되었다.

ㅇ 27일

- 1910년 시종원 부경 장태수(張泰秀, 1841.12.24. ~ 1910.11.27.)가 경술국치에 항거하며 단식하다 순국했다.

- 1919년 이병철, 안재학 등이 대한민국청년외교단 사건으로 체포되었다.

- 1943년 카이로 선언에서 한국을 독립시키기로 선언하였다.

ㅇ 28일

- 1918년 신한청년당이 결성되었다. 신한청년당은 독립청원서를 미국 윌슨 대통령에게 전달했고, 1919년 1월에 김규식을 파리 강화 회의에 파견해 조선의 독립을 요구하였고, 2?8독립선언과 3?1운동을 일으킨 진원이 되었다. 그 구성원들은 4월 10일 수립된 대한민국 임시정부의 중심이 되었다. 1923년 신규식의 명령으로 자발적으로 해체하였다.

- 1919년 군자금을 상해로 보낸 대한민국애국부인회의 김마리아, 오현주 등 23명이 체포되었다.

- 1928년 경북 유림단 대표 김창숙이 징역 14년을 선고받았다.

- 1941년 임시정부가 아나키스트 조소앙의 삼균주의를 기초로 한 대한민국 건국강령을 공포했다.

ㅇ 29일

- 1920년 (9월 2일) 현재의 서울역에서 신임 총독 사이토 마코토(齋藤實)에게 폭탄을 던진 강우규(姜宇奎, 1855.7.14. ~ 1920.11.29.) 의사가 서대문형무소에서 순국했다.

ㅇ 30일

- 1905년 시종무관장 민영환(閔泳煥, 1861.7.2. ~ 1905.11.30.)이 자결했다. 이후 원임대신 조병세, 전참판 홍만식, 학부주사 이상철 등 많은 인사들을 비롯해, 민영환의 인력거꾼도 자결했다.

- 1927년 상해 일본영사관에 폭탄을 투척한 장진원, 최병선 등에게 항소심에서 무기징역이 선고되었다.

ㅇ 11월

- 1912년 이상룡 등이 서간도 통화현에 경학사의 토대 위에 부민단을 조직했다.

- 1918년 이동휘 등이 하바로프스크에서 한인사회당을 조직했다.

- 1932년 이동녕, 이시영, 김구 등이 중국 항주에서 애국단을 중심으로 11월 하순에 한국국민당을 조직했다. (신태영)

4. 김창덕의 아나키스트 독립운동사 - 11월

○ 대동단 사건과 이을규(서울)

- 이 사건은 대동단(단장 전협)이 주동이 되어 고종의 아들인 의친왕(義親王) 이강(李堈)을 상하이로 망명하게 하여 중국 상하이 대한민국임시정부의 지도자로 추대하려다가 안둥(安東, 지금의 단둥시)에서 일제에 발각되어 간부 전원이 체포된 사건이다. 특히 여기에는 회관 이을규가 대동단과 협력해 1919년 11월 10일 의친왕과 함께 서울 수색역을 출발하여 신의주를 거쳐 국경을 넘고 무사히 안동에 도착할 무렵 일경에 발각되어 의친왕은 국내로 압송되었다. 하지만 그 순간 회관은 기지를 발휘하여 안동의 영국의 치외법권지역인 이륭양행으로 피신했다가 다시 국내로 잠입했다. 당시에는 양기탁, 유자명, 회관, 우관이 중심이 되어 임시정부와 국내 각지를 연결하는 연통조직인 교통국을 구축하는 단계였다.

○ 『흑도회』 결성(도쿄)

- 1921년 11월 박열, 김약수, 원종린, 임태룡, 백무 등 20여 명의 재일유학생이 중심이 되어 조직한 아나키즘 사상운동 단체로 기관지로 『흑도(黑濤)』를 발간했다.

○ 흑우회 결성(도쿄)

- 흑도회가 분열해 아나키즘 계열만으로 1922년 11월 발족한 단체로 기관지로 『후토이센진(太い鮮人)』을 2호 발간했다. 이후 『현사회』로 개제해 3, 4호 발간했다.

○ 일본의 아나키스트 서울 잠입과 의열단 접촉

- 일본의 아나키즘 테러 단체인 길로딘사의 후루타 다이지로(古田大次郞), 나카하마 테츠(中浜?), 그리고 노동운동사의 와다 큐타로(和田久太郞) 등은 테러를 통한 사회변혁과 함께 관동대진재 당시 군부에 의해 학살 당한 대표적인 아나키스트 오스기 사카에(大杉?) 등의 복수를 결의한다. 이에 그들은 1923년 11월 서울로 잠입, 의열단과 접촉해 폭탄 10개, 권총 5정 구입을 부탁하지만 돈만 없어지고 실패하고 만다. 결국 그들은 1926년을 마지막으로 모두 체포되어 형장의 이슬로 사라진다. 그중 가장 순수한 청년이었던 후루타 다이지로가 1926년 6월 그의 순수한 생각과 죽음을 각오하고 『죽음의 참회(死の懺悔)』를 기록해 베스트셀러가 된다. 중국의 파금(巴金)은 “나는 『죽음의 참회』를 사랑한다. 나는 이 책을 위해 일본어를 공부하고 싶다”라고 다짐했을 정도였다.

○ 「흑색전선연맹」 결성(도코)

- 1926년 7월 가네코 후미코의 옥사사건에 얽힌 ‘괴사진사건’이 발생해 정계에 일대 파문을 야기하고 일반 사회의 주의를 끌게 되자, 운동에 지장이 있을 것을 염려하여 ‘흑우회’를 해체하였다. 하지만 같은 해인 1926년 11월 ‘① 자유연합주의를 고창한다, ② 피정복자 해방은 그 자신의 힘으로 하지 않으면 안 된다’ 등을 슬로건으로 내걸고 원심창, 장상중, 육홍균, 정태성, 이홍근, 박망, 차고동 등이 중심이 되어 ‘흑색전선연맹’을 조직했다. 이어 12월 12일 박열의 사업을 계승한다는 의미에서 ‘흑색전선연맹’의 이름을 ‘불령사’로 개칭하였으며 기관지로 『흑우』를 2호까지 발간했지만, 일제의 극심한 탄압으로 이듬해인 1927년 2월 탄압을 피하기 위해 불령사를 ‘흑풍회’로 『흑우』는 『자유사회』로 개칭하였다.

○ 아나키즘계 잡지 『흑전(黑戰)』 발행(도쿄)

- 황해도 봉산군(鳳山郡) 토성면(土城面) 마산리(馬山里) 출생의 황강원(黃康元)을 중심으로 김호구, 이혁 등이 1928년 11월 15일 도쿄에서 등사기를 구입해 발행했다. 이 잡지를 평안남북도와 황해도로 발송해 아나키즘 선전활동을 전개했다. 황강원은 1929년 평안남도에서 전개된 아나키즘 비밀결사 조직 ‘흑전사’의 멤버로 활동 중 도쿄에서 일제 경찰에 체포됐다. 또한 1929년 6월 11일 오후 5시경 평안남도 용강군 다미면에서 열린 씨름대회에서 총독정치의 악정을 폭로한 「농민에게 고함」이란 비라를 배포하기도 했다.

○ ‘조선공산무정부주의자동맹’ 결성(평양)

- 1929년 평양에서 개최하려다가 실패한 ‘전조선흑색사회운동자대회(全朝鮮黑色社會運動者大會)’의 후신이라고 할 수 있다. 하지만 그 출발점은 평양의 관서흑우회(關西黑友會)였다. 관서흑우회는 1929년 8월 8일 임시총회를 통해 ‘전조선흑색사회운동자대회(全朝鮮黑色社會運動者大會)’를 동년 11월 10일과 11일 양일 평양에서 개최하기로 했다. 대회 날짜가 가까워지자 평양경찰서는 집회 금지를 통고했으며 전국 각지에서 평양으로 온 동지들은 일제의 체포와 구금 그리고 추방 등의 극심한 탄압으로 서로 얼굴조차 보지 못한 채 무산되고 말았다. 하지만 이런 상황 속에서도 전열을 정비해 그해 11월 11일 평양 기림리 공설운동장 북쪽 송림에서 비밀리에 ‘조선공산무정부주의자연맹’을 결성했다. 그러나 1931년 4월 조직이 탄로나는 바람에 연맹원 최갑룡(崔甲龍), 조중복(趙重福), 이홍근(李弘根), 임중학(林仲鶴), 강창기(姜昌磯), 안봉연(安鳳淵), 유화영(柳華永) 등이 체포되었다. 김대관(金大觀)은 원산청년회사건으로 이미 구속 중이었다.

○ 「자유코뮌사」설립(도쿄)

- 1932년 11월 도쿄에서 홍성환(洪性煥1906-1975), 한하연 등을 중심으로 기관지 『자유코뮌』을 발행했다. 이 『자유코뮌』은 당시 발행하던 『흑색신문』과 함께 아나키즘 사상의 선전지 역할을 했다. 하지만 이듬해인 1933년 3월 자금 부족으로 폐간했다.

○ 한국청년전지공작대(韓國靑年戰地工作隊) 조직

- 1939년 11월 11일 중경에서 아나키즘 계열의 청년들이 중심이 되어 조직한 군사조직으로 광복군(光復軍)을 결성하기 위한 전 단계 역할을 했으며 류저우(柳州)·충칭(重慶), 시안(西安) 일대를 중심으로 활약했다. 초창기에는 약 30여 명의 대원이 중심이었다. 창립 당시의 조직과 파악이 가능한 대원의 명단은 다음과 같다.

대 장: 나월환(羅月煥)

부 대 장: 김동수(金東洙)

정치조장: 이하유(李何有)

군사조장: 박기성(朴基成)

선전조장: 이해평

대 원: 조시제, 맹도화(중국인), 평지성(중국인), 김원영, 현이평, 송길준,

하상기(중국인), 평지성 김작생, 엄익근, 김인

주요 활동으로는 시안을 본거지로 일본군의 기밀 탐지, 일본군 내에 있는 한국적 병사를 초모해 선무공작 등의 활동을 하였다. 이 공작대는 중경에서 재조직, 강화되어 1940년 9월 17일 광복군으로 정식 편제되었다.

○ 크로포트킨의 『법률과 강권』 발행

- 1932년 11월 11일 아나키스트 시인 전한촌(全寒村, 일명 전춘섭)이 크로포트킨의 『법률과 강권』 500부 발행했다. 하지만 그해 1932년 12월 6일 발행금지 처분을 당한다. 전한촌은 시인으로 흑우연맹과 조선동흥노동동맹에서 활동한다. 이 『법률과 강권』 외에 1933년 9월 1일 김춘섭과 함께 아나계 문예잡지를 발행하기 위해 『토민사(土民社)』를 창립 『토민(土民)』을 창간해 그해부터 이듬해에 걸쳐 계속해서 7호까지 출간하지만, ‘내용 과격’이란 이유로 발금처분을 당하고, 벌금 30엔을 물었다.

○ 이회영 여순 옥중에서 순국

- 이회영(李會榮, 1863.03.17. ~ 1932.11.17)의 호는 우당(又堂)으로 서울 출생이다. 1906년 독립운동의 동지들과 압록강 북부지역의 서간도에 근거지를 구축하고, 독립운동의 투사를 양성할 것을 계획했다. 1907년 네델란드의 헤이그에서 열린 만국평화회의에 고종의 밀사로 친족인 이상설을 보냈고, 1910년 이회영을 포함한 6형제는 일족 40여 명과 함께 만주로 건너간다. 이어 1911년 4월 서간도에 독립운동기지를 건설하고, 그 자치기관으로서 ‘경학사(耕學社)’를, 부속기관으로 ‘신흥강습소’(후에 신흥학교, 3.1운동 후에는 ‘신흥무관학교’로 변경)를 설치했다. 1918년 고종의 상해 망명을 계획하지만 1919년 1월 고종의 급서로 인해 실패했다. 같은 해 2월 북경으로 옮겨가 많은 민족운동가와 교류한다. 동년 4월 상해에서 임시정부를 조직할 때 각파의 협력기구로서 연합 체제를 주장하지만 받아들여지지 않았다. 1923년 이을규, 이정규 형제, 백정기가 함께 하게 되었으며, 유자명도 북경으로 왔다. 1924년 4월 유자명, 이을규, 이정규, 정화암, 백정기 등과 ‘재중국조선무정부주의자연맹’을 조직하고, 기관지로 『정의공보(正義公報)』를 발행한다. 1928년 7월 남경에서 한국, 중국, 필리핀, 일본, 대만, 베트남의 아나키스트 대표가 모여 ‘동방무정부주의연맹’을 결성하자, 이 대회에 ‘한국의 독립운동과 무정부주의 운동’이란 제목으로 메시지를 보냈다. 동년 8월 ‘재중국조선무정부주의자연맹’이 상해에서 『탈환(奪還)』으로 개재한 기관지를 발행하자 천진에서 창간호에 축사를 보냈다. 1930년 4월 북경에서 소집된 ‘재중국조선무정부주의자연맹’ 대표자 회의에 출석해 일본의 은행에서 사취한 거액의 자금을 바탕으로 만주에 총력을 집중할 것을 결정했만 참가자들이 경찰에 체포되고 자금도 압수되고 말았다. 1930년 말 상해로 옮겨, 1931년 결성된 ‘남화한인청년연맹’의 젊은 동지들과 교류했다. 1931년 9월의 만주사변 이후, 중국인 아나키스트 왕아초(王亞樵)등의 제안을 받아들여, 사노 이치로(佐野一朗) 등 일본인도 참가한 ‘항일구국연맹’을 결성했다. 1932년 11월 만주에 운동의 거점을 재구축하기 위해 대련으로 향하는 기선에 승선했는데 밀정의 밀고로 대련 수상서로 체포되어, 고문에 의해 1931년 11월 17일 살해되었다. 이회영은 한국아나키즘 운동의 대표적 인물로, 1978년에 간행된 『한국아나키즘 운동사』에서 제1장에서 「재중국아나키스트 원로」로 다루고 있다.

○ 도쿄조선민보(東京朝鮮民報) 창간(도쿄)

- 1934년 11월 1일 도쿄에서 창간되었다.

○ 일제 간부 사야가 시치로(齊賀七郞) 척살

- 1945년 11월 2일 저녁 6시쯤 김성수(일명 김지강, 1901~1969)를 선두로 공형기, 이규호, 차리혁 등 4명은 일제강점기 악명 높았던 일제 간부 사이가 시치로(齊賀七郞)가 해방 후에도 일본으로 돌아가지 않고 버티고 있다는 소식을 듣게 된다. 이에 이들은 그가 살고 있던 원남동(지금 고궁의 아침 뒤편에 위치) 집으로 찾아가 불러낸 후 지금의 원남동 사거리 고궁 호텔 앞 도로에서 권총으로 처단했다.

○ 방우영(方宇榮) 일제 감찰관 하라다 총격

- 해방 직후인 1945년 11월 저동 사거리에 있는 자유신문사 2층에서 이규창과 함께 담소 중, 전 경기도 경찰부장으로 총독부 감찰관이던 하라다(原田太六)사 지나가는 것을 보고 방우영이 하라다에게 총격을 가했으나 총상만 입히고 말았다. 그 실상을 모르던 주변 사람들의 신고로 경찰에 잡히는 일이 벌어졌다. (김창덕)

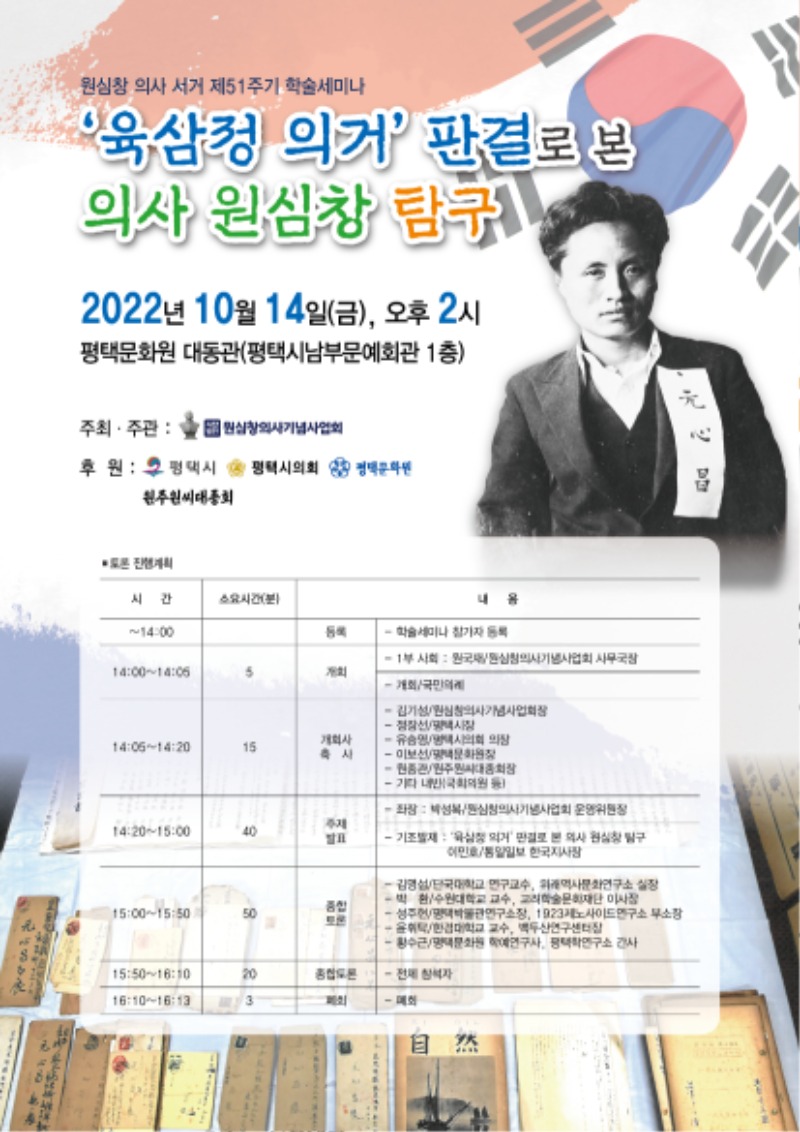

5. 아나키즘 연구의 현장 - 육삼정의거 판결로 본 의사 원심창 탐구

<2022년 10월 14일 원심창 의사 서거 기념 평택 학술세미나 개최-

육삼정의거 판결로 본 의사 원심창, 통일운동가로서의 원심창 조명>

- 원심창의사기념사업회는 2022년 10월 14일(금) 14시 경기도 평택문화원 대동관에서 원심창 의사의 서거 51주기를 기념하는 학술세미나를 가졌다. 이날 통일일보사 한국지사장인 이민호 기자가 <취재기 ‘육삼정 의거’ 판결로 본 의사 원심창 탐구>를 발제하고 토론자로 김명섭 단국대학교 연구교수, 박환 수원대학교 교수, 성주현 평택박물관연구소장, 윤휘탁 한경대학교 교수, 황수근 평택문화원 학예연구사 등 다섯 명이 참여해 다양한 의견을 밝혔다. 1933년 상해 육삼정 의거로 나가사키형무소에 수감 중인 원심창·백정기·이강훈 3의사에 대한 일본 지방재판소의 1933년 11월 24일 결심공판 광경을 기자 특유의 관점으로 재구성하였고, 아나키즘 사상에 대한 의사의 확고한 의지를 확인할 수 있는 자리였다.

원심창 의사는 1906년 경기도 평택에서 태어나 고향에서 14세의 나이에 3·1운동을 체험하였다. 서울 중동학교를 졸업한 후 일본 도쿄에 건너가 크로포트킨과 오스기 사카에의 저작을 통해 아나키즘을 수용하였다. 또한 흑우회의 박열과 교유하다가 1923년 9월 오스기 사카에 암살사건과 ‘박열사건’을 계기로 평생 아나키스트 혁명가의 길을 걸었다. 이후 박열의 유지를 받들어 1924년부터 흑우회 재건에 이어 흑색운동사-흑색전선연맹-흑풍회로 이어진 재일 아나키스트운동에 앞장섰다.

1928년 1월 흑우연맹으로 확대 재편된 이후에는 보다 적극적인 항일투쟁은 물론 반공산주의운동을 전개했고, 이론선전 활동과 노동운동 지원에도 앞장섰다. 친일단체인 상애회와의 쟁투를 비롯해 신간회를 둘러싼 공산주의자들과의 대립 속에 이른바 ‘학우회 사건’으로 인해 구속되어 1년 동안 감옥에 갇혔다. 1930년 4월 보석으로 풀려난 원심창은 보다 적극적인 항일운동을 펼치기 위해 중국으로 망명해 이듬해 5월 상해에 도착하였다.

상해에서 재중 아나키스트들의 연합체인 남화한인청년연맹에 가입해 서기부의 책임을 맡아 정보수집과 선전활동에 종사하였다. 또 직접행동단체인 항일구국연맹에도 가입해 1931년 11월 천진 일본영사관 폭탄투척사건에 참여하였다. 특히 주중일본공사 아리요시 아키라(有吉明) 암살사건을 주도하다가 피체되어 무기징역에 처해져 일제패망 이후인 1945년 10월 10일 출옥할 수 있었다. 해방 후에는 일본 거류민단장을 역임하며 교포들의 권익옹호는 물론 남?북의 평화적 통일협력을 위해 노력하였다.

발표문에서 주목할만한 사실은 육삼정 의거에서 결행한 3명 중 가장 형량이 높은 무기징역을 선고 받았다는 점이고 당시 재판장 앞에서 원심창 의사가 재판의 부당함을 강력하게 지적했다는 점이다. 원심창은 재판장에게 일제의 한국 침략에 대한 문제 대신 겉으로 드러난 점만으로 판결하는 것에 대한 불만, 재판장의 조선에 대한 인식 부족으로 인해 재판을 제대로 받지 못한 점 등을 항의하였고, 앞으로도 아나키스트 운동을 계속 하겠다는 의지를 밝혔다. 또 백정기와 이강훈 의사는 판결을 받아들인 반면 최종 선고가 나오는 날 일본의 입헌군주제를 비판하며 항소의 뜻을 밝혔다는 사실 등을 살펴볼 수 있다. 향후 연구과제로는 판결이 나온 지 한 달 만인 12월 17일 항소 취하하였는데, 이 기간에 원심창과 동지들이 무엇을 했는지, <스즈키 보고서>에서 원심창 의사 부분이 왜 통째로 지워졌는지 등의 의혹이 밝혀져야 한다는 것이다.

발표자는 나아가 “원심창은 독립운동가로서의 조명보다 통일운동을 열심히 했던 분이다. 고독한 싸움이었는데 동지들이 계속 떠나고 통일운동 할 때는 상당히 많은 사람들이 붙었다 떠났다 했다. 옳은 길이라면 외롭고 혼자 갈 수밖에 없는 상황에서 꿋꿋하게 가야 한다고 생각했고 기본 취지는 민족과 세상을 이롭게 하겠다는데 자신의 모든 걸 걸었다. 의사로 추천받은 사람은 재일한국인 사회에서 원심창 의사가 유일무이하다. 장례도 재일 한국인사회장으로 치러졌다.”라는 점을 강조하였다. (김명섭)

※ 관련 기사: <육삼정의거 판결로 본 의사 원심창 탐구>(평택시민신문, 2022.10.19.)

- https://www.pttimes.com/news/articleView.html?idxno=66592

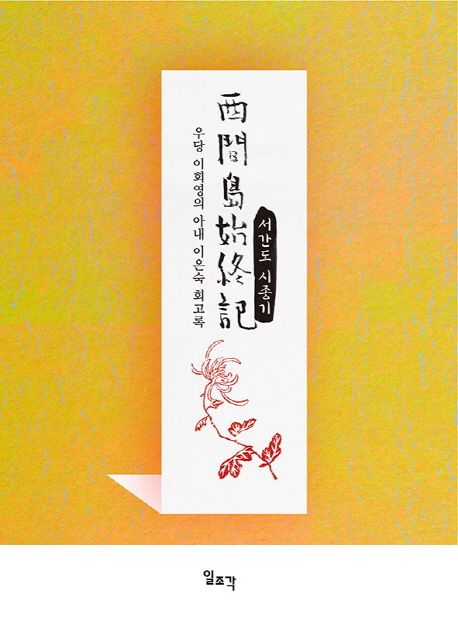

6. 이달의 책 - 이은숙, 『서간도 시종기 - 우당 이회영의 아내 이은숙 회고록』

- 이달의 책으로 아나키스트인 우당 이회영의 부인인 영구(榮求) 이은숙(李恩淑, 1889.08.08. ~ 1979.12.11.) 여사의 피로 쓴 수기인 『서간도(西間島) 시종기(始終記)』를 추천한다. 이 책은 1966년 『민족운동가 아내의 수기 - 서간도 시정기』(정음문고)에 1차 출판되었고, 1981에 『가슴에 품은 뜻 하늘에 사무쳐 - 이은숙 자서 서간도시종기』(인물연구소)라는 제목으로 2차 출간되었으며, 다시 간단한 주석을 붙여 2017년에 원래의 제목이었던 『서간도 시종기 - 우당 이회영의 아내 이은숙 회고록』(일조각)으로 3차 출간되었다.

<1981.03. 2차 출간물 표지>

<2017.07. 3차 출간물 표지>

2022년 11월 17일은 을사늑약이 체결된 날이자 순국선열의 날이며, 우당 이회영 선생이 순국한 지 90주기가 되는 날이다. 우리 독립운동사에 있어서 이회영 선생의 중요성은 두말할 나위도 없다. 이회영 선생이 헤이그 특사를 주도했고, 신흥강습소(신흥무관학교)를 세웠으며, 고종의 상해 망명을 주도했을 뿐만 아니라, 크고 작은 독립운동 전반에 관여되어 있다. 실로 독립운동의 아버지라고 불러도 큰 이견이 없을 줄로 안다. 이회영 선생에 관해서는 『이회영 - 자유를 위해 투쟁한 아나키스트』(김명섭, 역사공간, 2008), 『이회영과 젊은 그들 - 아나키스트가 된 조선 명문가』(이덕일, 위즈덤하우스, 2009), 『이회영 평전 - 항일무장투쟁의 전위, 자유정신의 아나키스트』(김삼웅, 책으로보는세상, 2011) 등의 책을 들 수 있다.

그런데 독립운동은 혼자서 하는 것이 아니다. 그의 온 가족 모두가 독립운동가다. 독립운동가의 가족들은 독립운동가와 함께 있든 따로 있든지 그 뒷바라지해야 했고 일경의 감시를 받아야 했다. 어린아이들도 쪽지를 지니고 일경의 눈을 피해 다녔다. 이은숙 여사의 본 수기에는 이러한 독립운동가의 가족들이 겪은 고초가 그대로 담겨 있다. 아니 글로 모든 것을 표현할 수 없으니, 우리는 다만 이 수기를 통해 그들의 마음과 열망, 그리고 풍찬노숙(風餐露宿)의 고초를 눈물로 따라갈 뿐이다.

필자는 『가슴에 품은 뜻 하늘에 사무쳐』를 읽으며 얼마나 울었는지 모른다. 읽으면서 내내 이런 책을 교과서에 꼭 실어야 한다고 여러 번 생각했다. 하지만 이 책을 다 읽어갈 무렵에는 생각이 바뀌기 시작했다. 가뜩이나 독립운동을 하면 3대가 망한다는데, 이들의 이러한 고초를 안다면 과연 누가 그 훗날 나라를 위해 몸을 바칠 것인가, 하는 생각이 들었기 때문이다. 그러나 그런데도 이 책은 교과서에 널리 포함되어 우리나라 모든 사람이 읽어야 한다고 생각한다. 우리는 순국선열의 뜻을 잊지 않고 그들이 못다 이룬 완전한 독립 국가, 지배하는 자도 지배받는 자도 없이 모두가 평화롭게 함께 어울려 사는 진정 행방된 나라를 만들어야 하는 책무가 있기 때문이다.

이은숙 여사는 “이영구(李榮求)의 과거와 현재는 모두가 몽환(夢幻)이라.”라는 말로 시작해서 “이영구의 과거지사는 말할 수도 없는 파란 중, 부지한 게 모두가 몽환이로다. 남은 여생은 손아(孫兒)들과 함께 시일을 환희로 지내며, 아들과 손아들 무병장수하기를 일일이 축수하고 만수무강하기를 서원(誓願)하며, 우리 조국 국태민안(國泰民安)하기를 축원한다.”라고 본서를 마치고 있다.

독립운동의 아버지 이회영 선생의 기일을 맞이하여 독립운동가뿐만 아니라, 그 가족들의 노고도 잊지 말고 그들의 숭고한 뜻을 깊이 새기자는 뜻에서 본서의 일독을 권한다. (신태영)

※ 서평 자료: 『서간도 시종기』(일조각)

- https://www.ilchokak.co.kr/new/books/books_view.html?idx=7&sca=&sfl=&stx=%EC%84%9C%EA%B0%84%EB%8F%84%20%EC%8B%9C%EC%A2%85%EA%B8%B0&&sst=book_date&sod=desc&page_rows=10&page=1&layer=

※ 본 국민문화연구소 회원들에게 알리고 싶은 소식이 있으면,

anarpeople@naver.com으로 메일을 보내주시기 바랍니다.

고맙습니다. - 끝 -

|